Ehrenausgabe des Grundgesetzes

Anfang 1948 waren sich die westlichen Alliierten einig, dass eine Teilung des besiegten Deutschlands in vier Besatzungszonen keinen dauerhaften Bestand haben sollte. Sie ermächtigten die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder, eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen. Aus dieser Weisung entstand der „Parlamentarische Rat“ mit Sitz in Bonn. Er setzte sich zusammen aus 65 gewählten Abgeordneten der westdeutschen Länder und fünf Vertretern West-Berlins mit beratender Stimme.

In der Eröffnungssitzung am 1. September 1948 wurde Konrad Adenauer zum Ratspräsidenten gewählt. Er erhielt auch Stimmen aus den Reihen der SPD, da man – mit Blick auf sein Alter – meinte, den „Alten“ auf dieser Position neutralisieren zu können, eine Fehleinschätzung, wie sich später zeigen sollte.

Angesichts des engen Rahmens, den die Besatzungsmächte für die Verfassung gezogen hatten, sowie der Tatsache, dass die deutschen Ministerpräsidenten vornehmlich die Interessen ihres jeweiligen Landes vertraten, entstand das „Grundgesetz“ in sagenhafter Geschwindigkeit: Am 8. Mai 1949 kam es zur Verabschiedung, am 23. Mai zur Annahme. Die Ratsmitglieder hatten eine föderale, freiheitlich-demokratische Grundordnung für Westdeutschland geschaffen. Der an erster Stelle platzierte Grundrechtekatalog zeigte nicht zuletzt eine Lehre aus zwölf Jahren nationalsozialistischer Gewaltherrschaft. Ursprünglich als Provisorium konzipiert und deklariert, gilt das Grundgesetz seit dem 3. Oktober 1990 für Gesamtdeutschland und hat in seinen Kernbestimmungen bis heute Bestand.

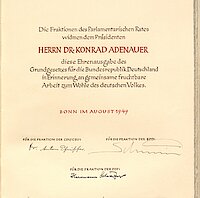

Konrad Adenauer erhielt im August 1949 eine Ehrenausgabe des Textes. Die kunstvoll gestaltete Widmungsseite zeigt die Unterschriften der Fraktionsvorsitzenden Anton Pfeiffer (CDU/CSU), Carlo Schmid (SPD), Hermann Schäfer (FDP), Hans-Christoph Seebohm (DP) und Helene Wessel (Zentrum).

Ein Faksimile der Urschrift liegt in unserem Archiv in Rhöndorf.